Hans-Peter Feldmann

Kunstausstellung

18. September 2025 – 11. Januar 2026

Was ist Kunst? Wo fängt sie an, wo hört sie auf? Wer bestimmt, was Kunst ist? Was macht einen Künstler, eine Künstlerin aus? Um diese wesentlichen Fragen kreisen die Werke Hans-Peter Feldmanns (1941–2023), dem der Kunstpalast seine erste Retrospektive widmet. In zehn Räumen bilden rund 80 Arbeiten die gesamte Bandbreite von Feldmanns Œuvre ab: von seinen frühen Fotografien der 1970er Jahre über seine Skulpturen mit Alltagsgegenständen, übermalte Gemälde bis hin zu seinen jüngsten raumgreifenden Installationen. Es ist die erste umfassende Ausstellung nach Hans-Peter Feldmanns Tod im Mai 2023 und die letzte Präsentation, an der er noch aktiv mitgewirkt hat.

Pressemitteilung

Pressemitteilung herunterladenBitte beachten Sie: Die Verwendung des Bildmaterials ist nur kostenfrei in Verbindung mit aktueller journalistischer Berichterstattung zu den relevanten Ausstellungen und Veranstaltungen gestattet, sofern das Copyright genannt wird. Zuschneiden der Illustrationen ist nicht gestattet.

Dass diese Retrospektive nun im Kunstpalast zu sehen ist, ist kein Zufall – Feldmann verband mit dem Haus ein prägendes Kindheitserlebnis:

„Der Kunstpalast war das erste Museum, das Hans-Peter Feldmann als kleiner Junge besucht hat. Hier begründete sich seine anhaltende Begeisterung für Kunst“, erläutert Felix Krämer, Generaldirektor des Kunstpalastes, „umso mehr freut und ehrt es uns, dass dies auf besonderen Wunsch Feldmanns seine letzte Museumsschau sein sollte. Zu Anfang der Planungen stand er uns eng zur Seite.“

Feldmann beschäftigte sich mit den Grenzen zwischen Kunst und Alltag. Seine Themen umfassen Schaulust, gesellschaftliche Klischees, das Verhältnis von Original und Kopie, Konsum und (Pop-)Kultur. Die Motive setzte er oft spielerisch, humorvoll und sehr direkt um. Schon früh entwickelte Feldmann eine Faszination für Bildwelten. Er sammelte Fotografien, Postkarten, Werbeprospekte und vieles mehr. Aus dem mit der Zeit entstandenen Bildarchiv stellte er Collagen zusammen – eine künstlerische Praxis, die er über seine gesamte Karriere hinweg verfolgte. Ihn interessierte die Absicht hinter den Darstellungen und welche Idealbilder, Sehnsüchte und Projektionen diese vermitteln.

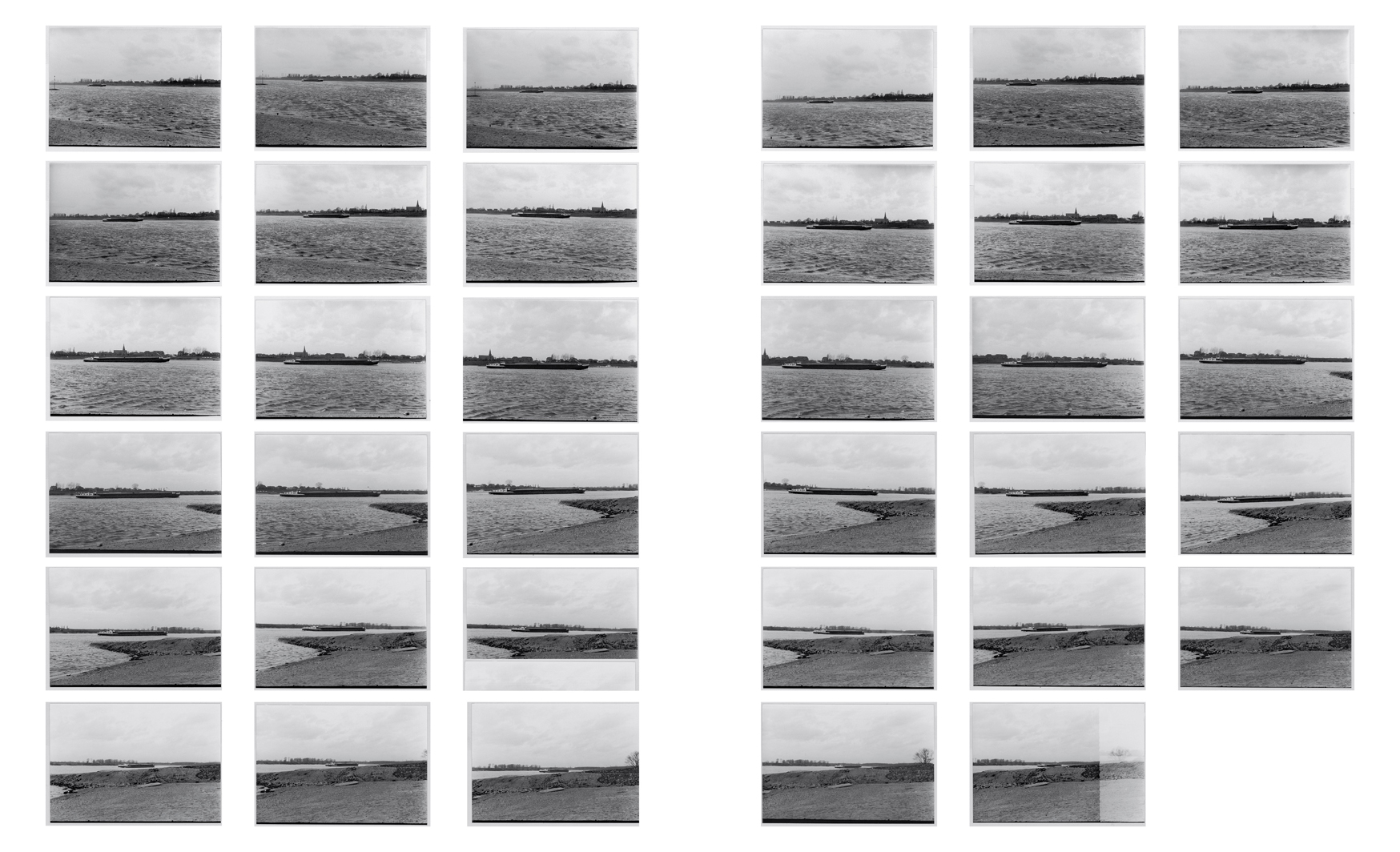

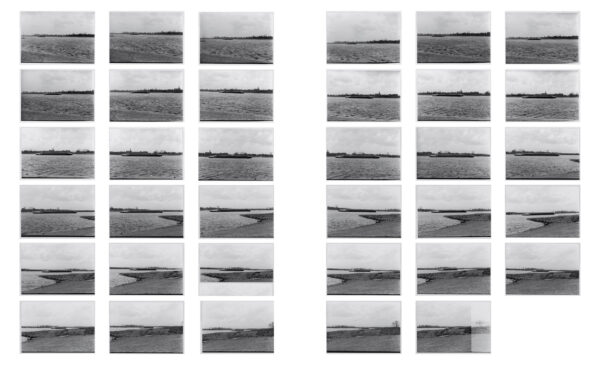

Nach einer abgelehnten Bewerbung an der Düsseldorfer Kunstakademie studierte Feldmann Anfang der 1960er Jahre Malerei in Linz. Doch bald schon zweifelte er an seinem Können und wandte sich von der Malerei ab. Er begann, die Rückseiten seiner Gemälde mit Collagen aus Werbefotos, Zeitschriften und vielem mehr zu bekleben. Ab den späten 1960er-Jahren widmete Feldmann sich vollständig der Fotografie sowie Künstlerbüchern. In seinen Bilderheften aus dieser Zeit finden sich Abbildungen alltäglicher Gegenstände, die der Künstler in neue Kontexte setzte. Die Zeitserien dokumentieren banal erscheinende Alltagsszenen in ihrem zeitlichen Ablauf. So hielt Feldmann etwa die Fenster putzende Nachbarin oder ein auf dem Rhein fahrendes Schiff fotografisch fest. Beliebte und weitverbreitete Motive verband der Düsseldorfer in der wichtigen Arbeit Sonntagsbilder (1977) zu einer zeittypischen Vorstellung von Idylle, Kitsch und Harmonie. Zugleich rückte er eine dem fotografischen Medium zugrunde liegende Problematik in den Mittelpunkt: Feldmann hinterfragte das Verhältnis zwischen Original und Reproduktion, indem er diese Ebenen als austauschbar behandelte. Die ursprünglich farbigen Bildvorlagen reduzierte er formal auf Schwarz-Weiß. In umgekehrter Ausprägung spielte Farbe auch in den folgenden Jahren eine wichtige Rolle: Feldmann begann, Kopien zu kolorieren – von Amateurfotografien über Pressebilder und Werbeanzeigen bis hin zu Reproduktionen von berühmten Kunstwerken oder Gipsabgüssen.

„Die ungeschriebenen Regeln des Kunstbetriebs stellte Feldmann auf den Kopf“, erklärt Felicity Korn, Kuratorin der Ausstellung und Sammlungsleitung 20. und 21. Jahrhundert am Kunstpalast. „Sein Ziel war es, die gesellschaftliche Rolle von Bildern und Gegenständen zu hinterfragen und einen lebendigen, offenen Raum zu gestalten, der Kunst und Alltag näher zusammenführt.“

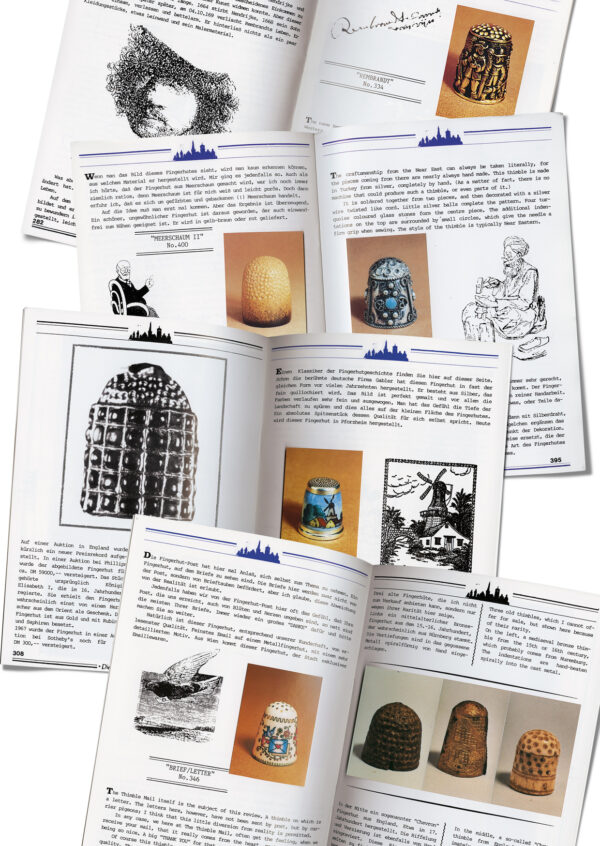

Trotz Präsentationen in Galerien und Beteiligung an großen Kunstausstellungen wie der documenta 1972 und 1977, blieb Feldmann eine breite Anerkennung zunächst verwehrt. Enttäuscht wandte er sich 1980 vom Kunstbetrieb ab und nahm nicht mehr aktiv daran teil. Dies bedeutete allerdings nicht, dass er nicht weiterhin künstlerisch tätig war. Er konzentrierte sich auf seinen Antiquitäten- und Souvenirladen in der Düsseldorfer Altstadt und führte parallele Unternehmungen wie einen Versandhandel für Fingerhüte, die er bis nach Australien und Südafrika verkaufte. Diese Aktivitäten symbolisierten nicht nur die ökonomische Unabhängigkeit vom Kunstmarkt. Laut Feldmann war sein Laden selbst viel mehr Kunst als das, was als solche bezeichnet würde. Er machte keine klassische Unterscheidung zwischen Kunst und Alltag – und genau darin liegt der Schlüssel zu seinem Kunstverständnis.

Erst 1989 stimmte er wieder einer größeren Einzelschau zu, als der Kurator Kasper König ihn in den Frankfurter Portikus einlud. Dort präsentierte der Künstler dieselben Werke wie schon zehn Jahre zuvor: Kolorierungen, Hefte, Spielzeug. Die Auswahl wirkte wie ein Statement – und zugleich als ein Test, wie seine Kunst nun wahrgenommen werden würde.

Nach der Rückkehr in den Kunstbetrieb arbeitete Feldmann vor allem an Publikationen sowie im Medium der Fotografie, wobei er sich auch an sein Frühwerk anlehnte. Einige Serien setzte er fort, etwa Autoradios, während gute Musik spielt (1970er bis 1990er Jahre). Darüber hinaus verwendete Feldmann weiterhin gefundenes Fotomaterial wie in L’amore (1992): Auf sechs auf dem Flohmarkt entdeckten Fotografien zeigt sich ein Paar während einer Reise sowohl vor einem gepflegten Blumenbeet als auch nackt und sehr exponiert im Hotelzimmer. Viele Bilderserien realisierte Feldmann sowohl in Buchform als auch in Abzügen, allen voran 100 Jahre – ein Fotoprojekt, das 2001 als gebundene Ausgabe erschien und dem in der Ausstellung im Kunstpalast ein zentraler Raum gewidmet ist. In 101 von Feldmann selbst über einen längeren Zeitraum aufgenommenen Fotografien porträtierte er 101 Menschen aus seinem persönlichen Umfeld im Alter von 0 bis 100 Jahren.

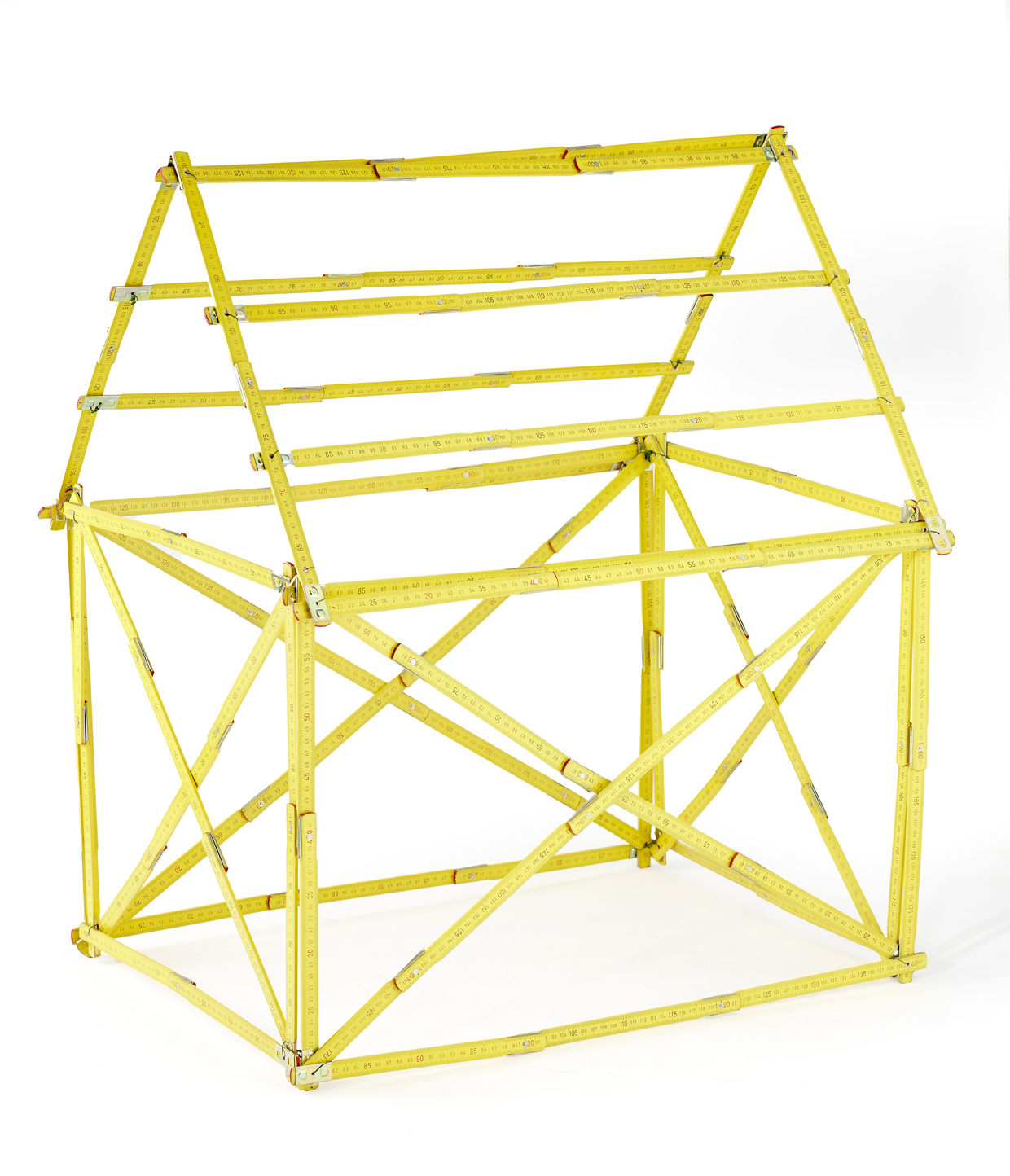

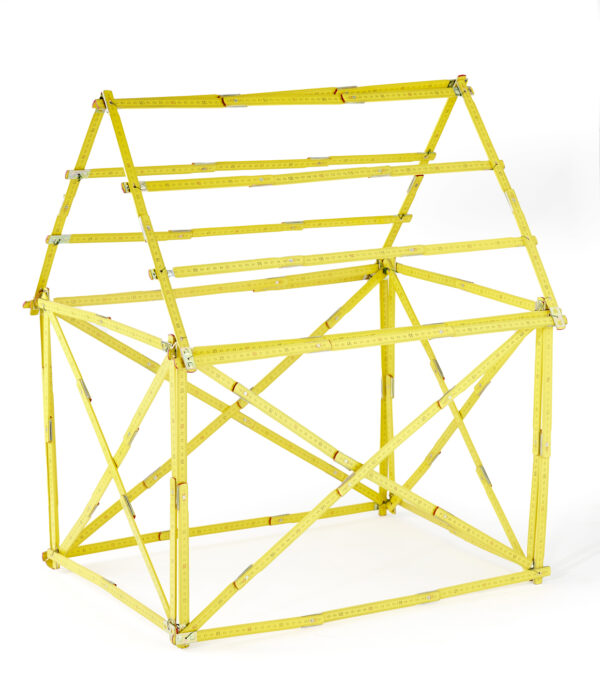

Nach der Jahrtausendwende nahmen Hans-Peter Feldmanns Werke mit Alltagsobjekten, Spielartikeln und Andenken eine zunehmend wichtige Rolle ein. Er ordnete Haushaltsgegenstände in absurd anmutenden Kombinationen an, baute aus Zollstöcken ein Haus oder verband zwei Telefone über Hörerkabel miteinander. Auch in seiner raumgreifenden Installation Schattenspiel (2002) lud Feldmann dazu ein, die vertraute Erfahrungswelt mit anderen Augen zu sehen: Auf rotierenden Drehtellern führen Spielfiguren und weitere Fundstücke ein Theaterstück auf, das durch kleine Scheinwerfer an die dahinterliegende Wand projiziert wird. Dort verzerren sich die Schatten der Puppen, Tiere und Spielzeugartikel ins Fantastische oder gar Groteske. Feldmann wies auf das Spannungsfeld zwischen dem, was sichtbar ist, und dem, was wirklich ist.

Von Beginn an schloss Hans-Peter Feldmanns Themenwahl auch gesellschaftskritische Aspekte mit ein. Sein Interesse für soziale und politische Fragestellungen kommt in der Arbeit 9/12 Titelseiten (2001–2008) zum Tragen, die in der Schau einen ganzen Raum einnimmt. Die Sammlung von 156 Titelseiten vom 12. September 2001 von Zeitungen aus aller Welt veranschaulicht eine einmalige Momentaufnahme eines Ereignisses, das globale Folgen nach sich zog. Feldmann brachte hier unterschiedlichste Perspektiven zusammen und machte anschaulich, wie die Bild-Text-Kombinationen die Wahrnehmung beeinflussen.

Im Jahr 2007 kehrte Feldmann zur Malerei „zurück“, allerdings verweigerte er sich der Funktion des Malers. In Auktionen oder auf Flohmärkten erwarb er Gemälde, um diese übermalen zu lassen – sei es mit roten Nasen, ungewöhnlichen Tätowierungen oder Bikini-Abdrücken. Aus Seestücken ließ er sämtliche Hinweise auf die Schifffahrt oder Vögel entfernen. Anschließend stellte er die Gemälde zu wandfüllenden Werkgruppen zusammen – so auch mehrere Kopien von Giorgione und Tizians Schlummernder Venus (2014). Für eine weitere Installation, die in der Schau zu sehen ist, arbeitete der Künstler mit Lichtflecken (ca. 2013): Scheinwerferspots auf einer farbigen Museumswand, „befestigt“ mit einem einfachen Nagel.

Feldmanns Ausstellungen sollten eindrücklich und aktivierend sein, irritieren und zugleich aus den institutionellen Konventionen ausbrechen. Eine Strategie, die der Künstler 2015 auch in einer Performance verfolgte: Auf der Eröffnung der Art Cologne führte er die Verbindung von Kunst und Kommerz vor Augen. Zwischen den Kojen auf und ab gehend, trug er ein Schild, auf dem zu lesen war: „Hell erstrahlen alle Mienen / bei dem schönen Wort verdienen“.

Feldmann spielte stets mit den Grenzen zwischen Publikum, Kunst und Markt. In der Gruppenausstellung Take Me (I’m Yours) von 1995 in der Londoner Serpentine Gallery konnte das Publikum Kunstwerke mitnehmen oder gegen persönliche Gegenstände eintauschen. Feldmann klebte einzelne gefundene Fotografien an eine Wand, welche die Besuchenden abnehmen konnten. Das Konzept wurde seitdem stetig fortgesetzt, etwa 2015 in Paris mit Postkarten der Stadt. Für die Retrospektive im Kunstpalast wurde eine neue Version entwickelt: Zum Mitnehmen liegen fünf Düsseldorfer Postkartenmotive aus den 1980er Jahren bereit. Ursprünglich hatte Feldmann sie für die Einladung zu seiner 1990 im Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen ausgerichteten Schau ausgewählt, die nun eigens neu aufgelegt wurden.

Kunstausstellung: so benannte Hans-Peter Feldmann fast alle seiner Ausstellungen. Auch der Titel für die Schau im Kunstpalast stammt vom Künstler selbst, der die Vorbereitungen des Projekts zu Anfang intensiv begleitete. Stets hatte Feldmann großen Anteil an der Konzeption seiner Ausstellungen. Durch die Zäsur seines Todes war klar, dass sein unverwechselbarer Stil nicht weitergeführt, sondern neu gedacht werden sollte. Das Ergebnis ist mit 80 ausgewählten Fotografien, Skulpturen, Gemälden und Installationen der erste zeitlich geordnete Überblick über Feldmanns 60-jähriges Schaffen. Für seine Kunst erhielt der Düsseldorfer weltweit Anerkennung. Seine Werke wurden u. a. im Museo Reina Sofia Madrid, in der Serpentine Gallery London und in den Deichtorhallen Hamburg ausgestellt. Sie sind in den Sammlungen des Museum of Modern Art, der Tate Gallery London, des dänischen Louisiana Museum u. v. m. vertreten. 2010 wurde Feldmann mit dem hoch dotierten Hugo-Boss-Preis ausgezeichnet. Anlässlich der damit einhergehenden Ausstellung im New Yorker Guggenheim Museum 2011 nahm er das Preisgeld in Höhe von 100 000 US-Dollar und ließ es in Form von Ein-Dollar-Noten an die Wände des Ausstellungsraums tapezieren.

Über den Rundgang hinaus werden Besuchende bereits im Ehrenhof von einem auf dem Kopf stehenden PKW überrascht und im Foyer von der Skulptur Zwei Schwestern (Guss 2014) begrüßt. Ein Regal mit Alltagsgegenständen in der 1. Etage des Foyers dient als Tauschbörse für das Publikum. Es wird dazu eingeladen, dieses Regal mit eigenen Objekten – von Kitschartikeln über Krimskrams bis hin zu persönlichen Andenken – zu füllen oder Mitgebrachtes gegen bereits vorhandene Gegenstände einzutauschen. Außerdem finden dort regelmäßig offene Kreativangebote statt.

Zur Retrospektive wurde ein umfangreiches Rahmenprogramm entwickelt. Begleitend erscheint ein reich bebilderter Katalog, dessen Konzept einer Buchcollage eigens von Feldmann entwickelt wurde: Aus fünf selektierten Publikationen, die der Künstler anlässlich von Ausstellungen zwischen 1989 und 2015 veröffentlichte, wurden Doppelseiten entsprechend der Werkliste der Retrospektive ausgewählt und eins zu eins reproduziert. Ergänzt wird der Tafelteil durch drei Essays sowie insgesamt elf Hommage-Beiträge, zu denen Wegbegleiter*innen des Künstlers eingeladen wurden, darunter Hans Ulrich Obrist, Peter Piller, Annette Messager und Juergen Teller.

Kuratorin: Felicity Korn, Sammlungsleitung Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts, Kunstpalast

Bitte beachten Sie: Die Verwendung des Bildmaterials ist nur kostenfrei in Verbindung mit aktueller journalistischer Berichterstattung zu den relevanten Ausstellungen und Veranstaltungen gestattet, sofern das Copyright genannt wird. Zuschneiden der Illustrationen ist nicht gestattet.

Pressebilder

Hans Peter Feldmann während einer Performance auf der Preview der Art Cologne im April 2015, Foto: Koelnmesse, Sebastian Drueen, © VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Hans-Peter Feldmann, Zwei weiße Telefone, ca. 2010, zwei Telefone, 20 x 60 x 30 cm, Ursula Feldmann – Hans-Peter-Feldmann Estate, © VG Bild-Kunst, Bonn 2025

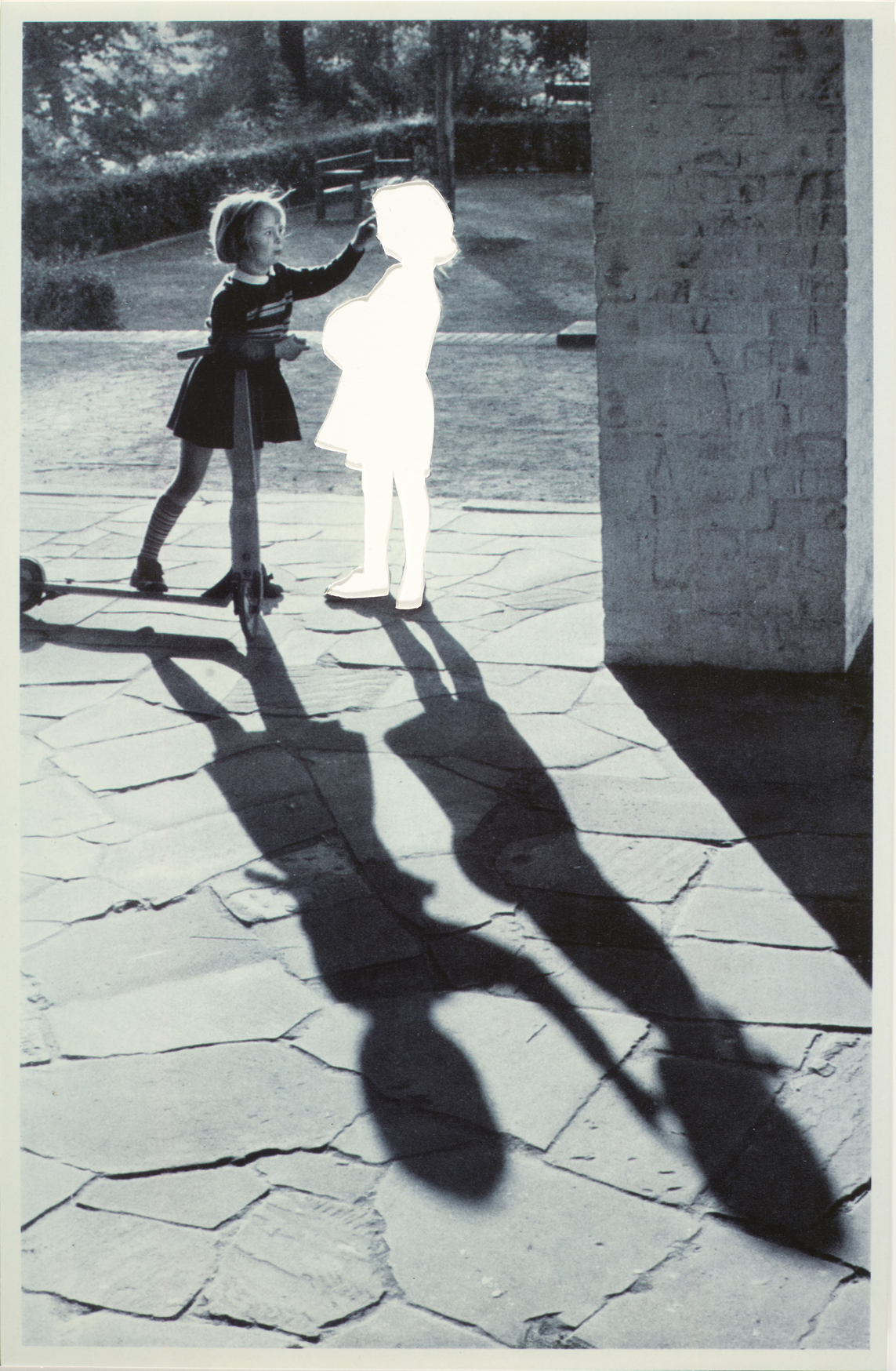

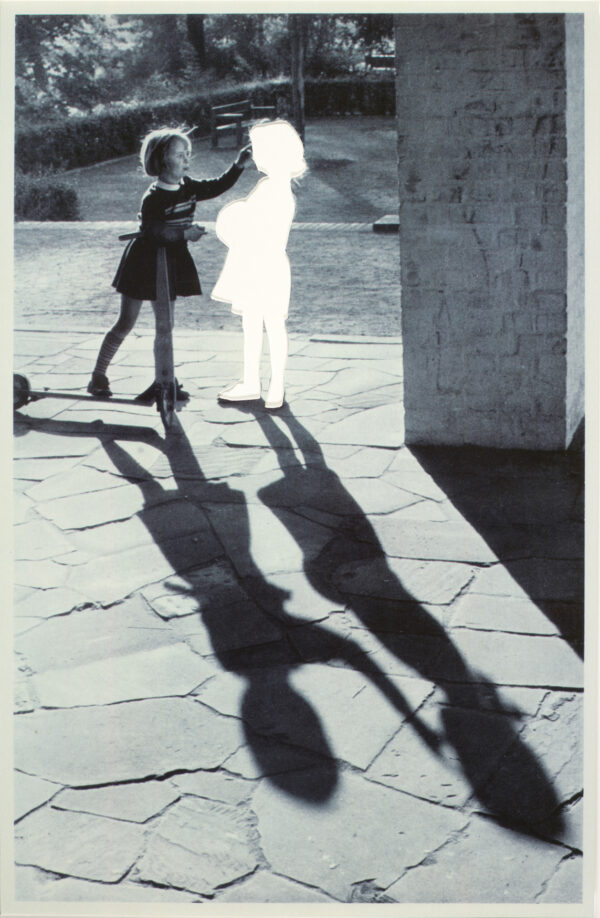

Hans-Peter Feldmann, Zwei Mädchen, 1999, Digitaldruck teilweise ausgeschnitten, 41 x 27 cm, Kunstpalast, Düsseldorf, Foto: Kunstpalast, Düsseldorf – LVR-ZMB – Annette Hiller, © VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Hans-Peter Feldmann, Zollstockhaus, ca. 2000, Zollstöcke, Draht, 78 x 64 x 47 cm, Kunstpalast, Düsseldorf, Foto: Kunstpalast, Düsseldorf – LVR-ZMB – Annette Hiller, © VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Hans-Peter Feldmann, Vorhang, rot, vor 2007, Gardinenstange, Stoff, 107 x 160 cm, Ursula Feldmann – Hans-Peter-Feldmann Estate, © VG Bild-Kunst, Bonn 2025

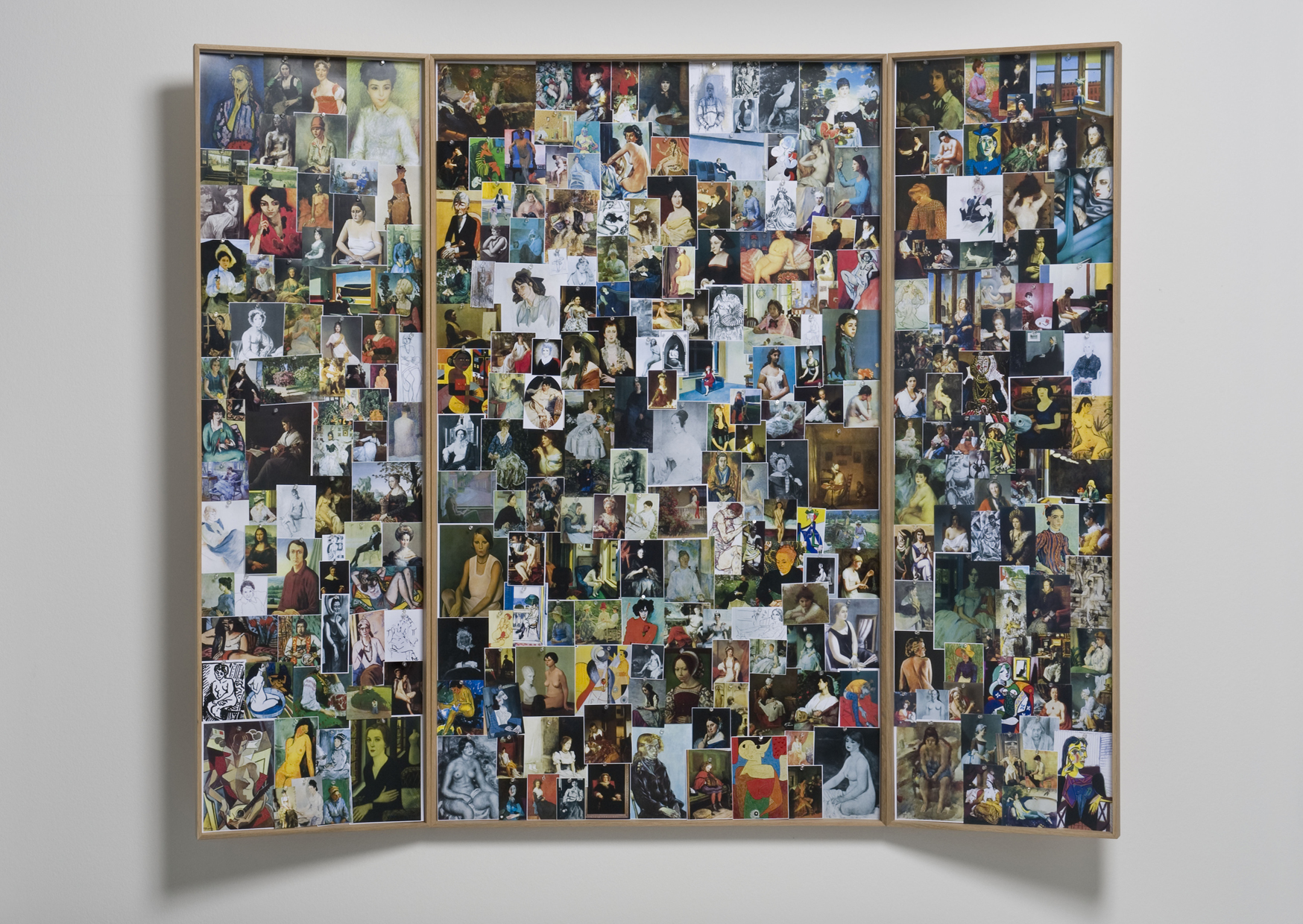

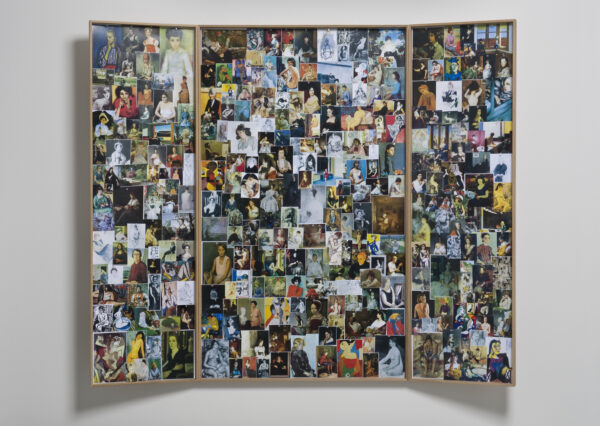

Hans-Peter Feldmann, Triptychon Sitzende Frauen, vor 2007, Offset- und Digitaldrucke, Pinnnadeln, in Klapprahmen, 165 x 210 cm, Ursula Feldmann – Hans-Peter-Feldmann Estate, © VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Hans-Peter Feldmann, Ohne Titel (Stuhl mit Hosenträgern), vor 2010, Stuhl, Hosenträger, Kleiderbügel, 90 x 45 cm, Ursula Feldmann – Hans-Peter-Feldmann Estate, © VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Hans-Peter Feldmann, Schiff auf dem Rhein, 1972, 35 Silbergelatineabzüge, je 10 x 15, Kunstpalast, Düsseldorf © VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Hans-Peter Feldmann, Ohne Titel (Venus), späte 1970er Jahre, Gips, koloriert, 36 cm Höhe, Courtesy Konrad Fischer Galerie, © VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Hans-Peter Feldmann, Giorgione (Venus), 2014, Sechs Ölgemälde, ein Digitaldruck, Galerie Mehdi Chouakri, Berlin, Foto: Trevor Good © VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Hans-Peter Feldmann, George, undatiert, 13 x 22 cm, Ursula Feldmann – Hans-Peter-Feldmann Estate, © VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Hans-Peter Feldmann, Frau ohne Gesicht, 2014, Ölgemälde, übermalt, 90 x 74 cm, courtesy Konrad Fischer Galerie, © VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Hans-Peter Feldmann, Familie mit roten Nasen, 2015, Ölgemälde, übermalt, 96 x 84 x 4 cm, Galerie Mehdi Chouakri, Berlin © VG Bild-Kunst, Bonn 2025

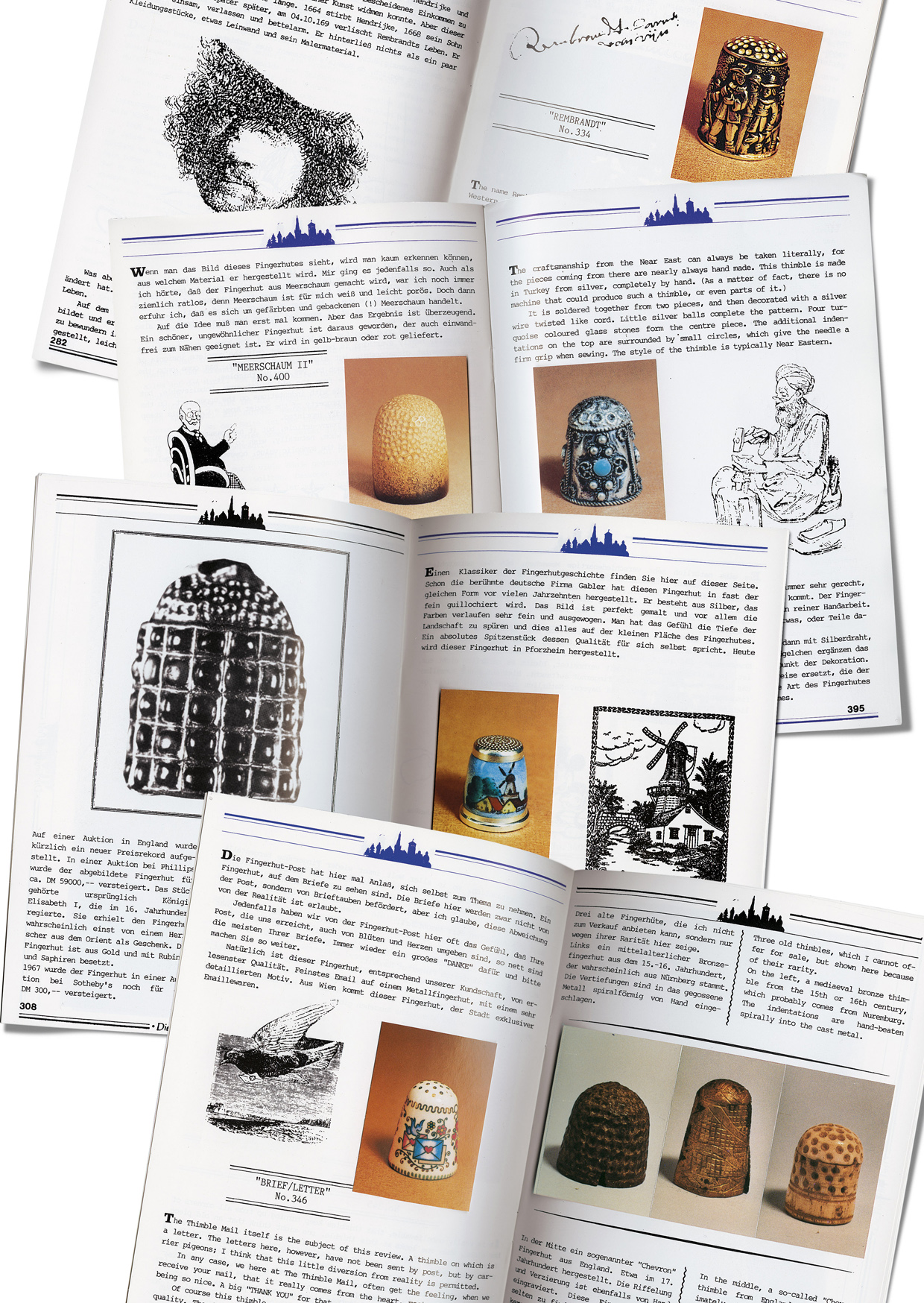

Hans-Peter Feldmann, Die Fingerhut-Post, 1980–1990, Hefte, Fingerhüte, Privatsammlung, © VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Hans-Peter Feldmann, Die Büste der Nofretete, 2012, Gips, bemalt, 45 x 25 x 25 cm, Privatsammlung, Foto: Ludger Paffrath, © VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Hans-Peter Feldmann, David, späte 1970er Jahre, Gips, koloriert, 36 cm Höhe, courtesy Konrad Fischer Galerie © VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Hans-Peter Feldmann, Brotscheibe, ca. 2002, C-Print auf Alu-Dibond, 100 x 100 cm, Sammlung der Stadtsparkasse Düsseldorf im Kunstpalast, Düsseldorf, Foto: Konrad Fischer Galerie, © VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Hans-Peter Feldmann, Blumenbild Rosen 2, 2000–2006, C-Print auf Alu-Dibond, 120 x 85 cm, Galerie Mehdi Chouakri, Berlin, © VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Hans-Peter Feldmann, Blumenbild Lilien 2, 2000–2006, C-Print auf Alu-Dibond, 120 x 85 cm, Galerie Mehdi Chouakri, Berlin, © VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Hans-Peter Feldmann, Blumenbild Lieschen, 2000–2006, C-Print auf Alu-Dibond, 120 x 85 cm, Galerie Mehdi Chouakri, Berlin, © VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Einblick in Hans-Peter Feldmann. Kunstausstellung, Foto: © Andreas Endermann

Auf dem Dach liegendes Auto im Ehrenhof zur Ausstellung Hans-Peter Feldmann. Kunstausstellung, Foto: © Andreas Endermann

Einblick in Hans-Peter Feldmann. Kunstausstellung, Foto: © Andreas Endermann

Einblick in Hans-Peter Feldmann. Kunstausstellung, Foto: © Andreas Endermann

Einblick in Hans-Peter Feldmann. Kunstausstellung, Foto: © Andreas Endermann

Pressekontakt

Sarah Wulbrandt

Leiterin Presse und Pressesprecherin

Christina Bolius

Presse